PC·인터넷 때와는 다른 조속한 보급 여건

생산성 개선폭이나 시기 전망 편차는 ‘상당’

“업무 40%, 자연어처리로 어느 정도 대체”

“점진적 예상”, 검수 필요와 노하우 부족

이 기사는 3월 27일 오후 4시49분 뉴스핌 해외 주식 투자의 도우미’ GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

‘AI 장세 제2막 ①생산성 혁신 오는가? 기대와 역사’에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 이번에는 다를까. PC·인터넷 시대가 태동한 뒤부터 현재 클라우드 기술이 보급되기까지는 종전과는 확실히 다른 양상을 띤다. 당시부터 지금까지 정보기술(IT) 부문에 대한 투자는 누적돼 신기술 보급에 용이한 토대가 마련됐고 이제는 그 누구든 ‘스마트폰’이라는 모바일 컴퓨팅 장치를 손에 쥐고 있다. 종래 PC·인터넷 보급 당시 생산성 향상의 지체의 배경으로 거론됐던 제반시설의 부족이나 신기술 적응 지연 등의 장애물은 없는 셈이다.

|

| 스마트폰 화면에 비친 마이크로소프트의 코파일럿 로고 [사진=블룸버그통신] |

각 기관에서는 생성형 AI라는 기술이 결국에는 생산성 개선을 이끌 것이라는 확신에 찬 시각이 나온다. 기업 입장에서는 반복적이고 시간 소모적인 업무는 자동화하면서도 더 가치 있는 업무에 대한 비중은 높일 수 있다고 보기 때문이다. 자동화에 의한 인력 감축 등 부작용은 제외하고 말이다. 맥킨지에 따르면 지식 근로자는 정보 검색·수집에 근무 시간의 약 20%를 소비하는 것으로 추정됐다. 또 골드만삭스는 미국 직업의 약 3분의 2가 AI 자동화에 노출됐다고 보고 관련 업무의 25~50%를 AI가 대신할 수 있을 것으로 예상했다.

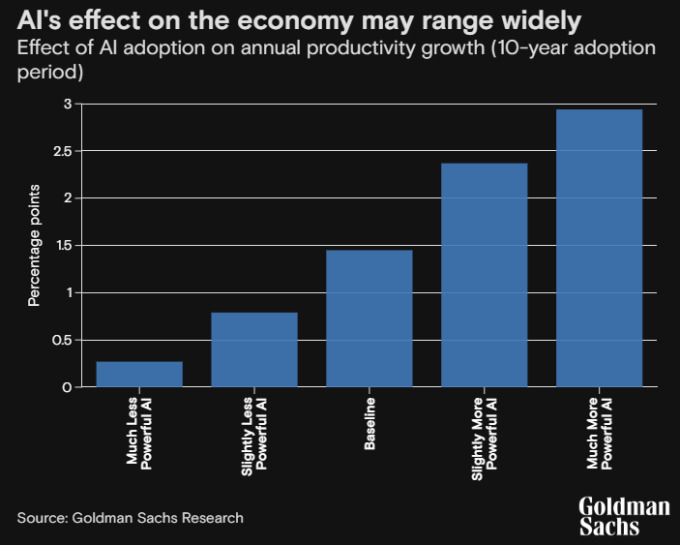

다만 생산성을 얼마나, 그리고 얼마나 빨리 끌어올릴지에 대해서는 기관마다 추정치 편차가 큰 것으로 조사됐다. 웰링턴매니지먼트가 취합한 자료(2023년)에 따르면 AI 기술의 연간 생산성 증가율 기여분 추정치로 6.8%p를 제시한 곳이 있는가 하면 0.5%p에 그칠 것으로 보는 곳도 있다. 골드만삭스는 향후 10년 동안 연간 1.5%p를 끌어올릴 수 있다고 봤다. 나아가 맥킨지는 현재 수행되는 작업의 50%가 자동화되는 시점을 2030~2060년 사이로 폭넓게 제시했다. 경제 활동에 대한 AI 기술의 기여가 경우에 따라서는 장기적으로 전개될 수 있다고 봤다.

|

| 자동화로 인한 세계 및 국가별 생산성 영향(2022~2040년), 생산성 연평균(CAGR) 증가율 표시 / 흰색은 생성형 AI 없을 때, 하늘색은 생성형 AI가 추가됐을 때/ 2022~2040년 초기와 후기로 구분 [자료=맥킨지] |

기관마다 추정치 편차가 큰 것은 아직 AI 도입의 편익 분석에서 고려해야 할 변수가 많아서다. 규제 강화의 가능성이나 특정 직군에서의 저항성은 물론, 신뢰성 문제도 있다. 각 추정치가 이 모든 것을 종합·고려한 것은 아니지만 맥킨지가 자동화율의 50% 도달 시점을 2030~2060년이라는 범위로 크게 잡은 것은 이같은 이유를 배경에 두고 있다. 맥킨지 스스로 당장 근로자들이 수행하는 활동의 약 40%가 자연어 이해의 ‘중간 수준 정도’의 기술력으로 대체 가능하다고 봤음에도 말이다. 자연어 이해는 컴퓨터의 인간 언어 이해를 뜻하는 것으로 고객 응대나 보고서·회의록 작성 등을 자동화하려면 모두 자연어를 이해하고 활용하는 능력이 필요하다.

*골드만삭스는 자사의 ‘최상 시나리오’를 인용해 생성형 AI가 세계 기업용 소프트웨어 매출액에 연간 약 4300억달러를 추가할 수 있다고 봤다. 이같은 계산에는 세계 직장인 11억명이 관련 소프트웨어에 각자 매년 약 400달러(약 55만원)를 쓴다는 가정이 깔렸다. 이에 대해 이코노미스트는 관련 매출이 모두 미국에서 발생하고, 전부 이익으로 전환된다고 해도 미국의 GDP 대비 세전 이익이 12%에서 14%(2023년 4분기는 13%)로 상승하는 수준에 불과하다고 했다. 장기 평균을 크게 웃도는 수준이지만 2021년 2분기 때와 같은 수준이라고 한다.

종종 부정확하거나 편향적인 정보를 만드는 생성형 AI의 신뢰성 문제는 기업의 신속한 도입을 가로막는 이유가 된다. 일반인이 생성형 AI를 개인 소셜미디어 게시 등의 목적으로 시험적으로 써보는 것과 달리 기업의 제품은 높은 품질과 신뢰가 일관적으로 담보돼야 한다. 따라서 AI 기술을 활용한다고 하면 아직은 결과물을 ‘검수’할 인력을 별도로 두거나 검토 업무를 추가해야 한다. 하지만 그에 따르는 비용이나 시간 소모가 초기에는 편익보다 클 수 있다. 관련 기술을 사내 데이터베이스(DB)에만 연계시켜 오류를 줄이는 방법도 있지만 아직은 기업 다수가 AI를 활용하기를 희망하면서도 DB 연계 기술을 실현할 노하우는 부족(액센추어 조사)한 형편이라고 한다.

|

| AI 도입이 연간 생산성 증가에 미치는 영향(10년 상정) / AI 기술력 정도로 구분, 좌측부터 ‘훨씬 덜 강력’→’약간 덜 강력’→’기본’→’약간 더 강력’→’훨씬 더 강력’ [자료=골드만삭스] |

비용도 주춤하게 만드는 이유 중 하나다. 작년 마이크로소프트는 업무 소프트웨어인 오피스 제품군을 AI(코파일럿)로 지원하는 기능을 월 30달러에 판매하기로 시작했는데 기본 기업용 소프트웨어(월 12.5달러)를 써왔던 고객 입장에서는 이를 사용하기로 했다면 비용이 두 배가량 뛰는 셈이 된다. 이런 이유들 때문에 일부 전문가는 기업이 생성형 AI 기술의 가치 창출 효과에 대한 확실한 판단이 들어서기까지는 소수 인력에만 그 사용을 제한할 것으로 보기도 한다. 이런 저런 사정을 감안하면 AI 도입이나 이에 따른 생산성 향상은 즉각적이라기보다 점진적인 형태로 전개될 가능성이 있다는 분석이 나온다.

이런 결론은 현재 주식시장에 반도체나 대형 기술업체를 둘러싸고 형성된 기대감과는 일부 괴리가 있어 보인다. 단순화해서 말하면 대형 기술업체 입장에서는 생성형 AI 기술에 대한 상당한 수요 증가를 상정하고 고성능 반도체와 서버 구축 등에 거액을 쏟아부어 ‘손님맞이’를 준비해 왔는데 당장 문을 두드리는 손님 수는 예상보다 적다는 얘기가 되기 때문이다. ‘과잉 설비’에 노출될 위험이 도사리고 있는 셈이다. 무디스애널리틱스의 마크 잔디 이코노미스트는 AI에 대해 “1920년대 가전제품의 보급이나 1990년대 후반의 IT 혁명과 비교해 그렇게 혁신적이지는 않을 것”이라면서 “향후 10년 동안 AI가 밀어올릴 생산성 증가분은 연율 0.15%p 정도”라고 했다.

▶③편으로 이어짐

![[GAM]AI 장세 2막 ②이번엔 다를까? “너무도 큰 편차” [GAM]AI 장세 2막 ②이번엔 다를까? “너무도 큰 편차”](https://www.blockmedia.co.kr/wp-content/smush-webp/2024/01/인공지능AI-블록체인Blockchain-투자-1200x686.png.webp)